何かを選ぶことにまだ慣れていない人たちに……

「あ、あぶない」

私は自転車のブレーキを握りしめた。

「ふう、何でこんな場所に猫の死体があるんだ」

道のど真ん中に猫の死体が転がっていたのだ。

しかも、この通りは大通りに面していて、車の行き来も多い。

私は躊躇してしまった。

周囲の人は猫の存在に気がついているが、見て見ぬふりをしている。

猫の死骸からは赤い液体が飛び出ており、内臓が出ている。

道を走る車も、次から次へと猫の死体の手前を走っているが、遺体を避けて走っている。

多くの人が何か見てはならないものを見てしまったというばかりに、

見て見ぬふりをすることを決めていた。

私も正直、心の奥底でこう思ってしまった。

「あ、めんどくさいものを見てしまった……」

正直、そのときは早く帰らなきゃいけない用事があったのだ。

だから、猫のことにかまっている暇がない。

すぐに私は多くの人と同様に猫の遺体を見て見ぬふりをして、家に向かって再び自転車を漕ぎ始めていた。

ま、どこかの誰かが交番に届けてくれるだろう。

自分がわざわざ時間を使って、猫の遺体を回収しなくてもいいや。

そう思って、見て見ぬふりをして、家に向かって進んでいった

しばらくして、自分の中にある自尊心がくすぶり始めた。

このまま、見て見ぬふりをしていいのか。

誰かがきっと交番に届けてくれるだろう。

だけど、自分は見て見ぬふりをしたままでいいのか。

そんなことを急に心の奥底で感じてしまったのだ。

気がついたら私は元の道を戻り始めていた。

猫の遺体が転がっている場所には相変わらず、多くの人が行き来しているのに、皆が見て見ぬふりをしていた。

道の真中には内臓が飛び散り、行き交う車も猫の遺体を避けるようにして通っている。

私は近くにあった交番に駆け込むことにした。

自転車を止めて、中に入ろうとすると、ある一人の女声が交番の中に設置されている電話機を使って、電話しているところだった。

「道の真中に猫の遺体があるんです。来て頂けますか?」

私の少し前に交番にかけこんで、警察に連絡してくれた人がいたのだ。

あ、これなら大丈夫だろう。

きっと数分後には交番に警察が来て、猫の遺体を撤去してくれるはずだ。

私は自分の任務を終えた感じがして、その後の様子を見届けることなく、家に帰ることにした。

私達は毎日、多くの選択をしている。

家から会社に向かうことを選択していたり、

何を昼ごはんに食べるのかを選択したりする。

ましてや、自分にとって面倒になるであろうことを避ける選択も多くする。

毎朝、電車に乗って会社に向かうようになってから痛烈に感じたことがある。

異常なまでの人身事故の多さである。

中央線など、毎日のように人身事故で電車が停まっているのではないかと思うほど、

いつも遅れている。

「あ、また人身事故だ」

二時間以上電車が停まっている場合、確実に何処かの誰かの命が奪われたことになっていると思う。

駅のホームに飛び込んでくる電車。

そこに人が引き込まれるかのようにしてホームに飛び込んでいく姿を想像するとぞっとする。

その方は無意識かもしれないが、自分の命を経つということを選択してしまったのだ。

「人身事故かよ。仕事に遅れるじゃないか!」

口には出さないが、電車に閉じこまれた多くの乗客の顔からこんな声が聞こえてくる。

私はそんな状況に出くわすたびに、感情が抑えきれなくなって、俯いてしまう。

社会の不甲斐なさや無機質までに他人に無関心な人のあり方にどこか憤りを感じてしまう。

あまり深く考えない方がいいのだろうか。

どうしてもどこか心の奥底で、人の不幸を目にしたら、無責任な立場ではいられない自分がいる。

そんなとき、この本と出会った。

ノンフィクション作家の沢木耕太郎氏が書いた「あなたがいる場所」である。

重い社会の現実を描くノンフィクション作家が書いた小説である。

正直、驚いてしまった。

この著者が書いた「深夜特急」やその他のノンフィクション本は読んだことがあった。どこか社会の根底の闇をむき出しにするノンフィクションを書いているイメージが合ったため、小説を書くイメージがなかったのだ。

私はどんな小説なのか気になってしまい、本を開いて読みふけってしまった。

そこには9つの短編小説が書かれていた。

まだ自分の将来を決めかねている女子高生、

ありふれた日常を生きる30代のサラリーマン、

子供を失った妻の物語、

刑務所に入った息子に手紙を書く父親などなど……

この作家がよく描いていたノンフィクションのような特別な世界に生きている人ではなく、ごく普通の世界に生きている普通の人達の物語がそこにはあった。

ありふれた日常のようで、少しだけ違う。

この小説の中にごく普通の主人公たちは、ある選択をする場面を描いている。

その選択は人生を大きく帰るようなたいそうなものではない。

だけど、「向こう側にはいかない」という選択をしている。

より簡単な方向にはいかない。人の不幸を目にしても、見て見ぬふりをする大人にだけはならない。

ある高校生はカラスにいじめられている鳩を見て、バスを無理やり止めて駆けつけていく。

ある中年の男性は娘を死なせた保育園にある遊具を壊しに行く。

どこか世の中に眠る悲しい出来事に遭遇しても、見て見ぬふりをしないという決意を選択している。

この本を読んでから、自分は道の真中に横たわっていた猫の死体を見て見ぬふりしなくてよかったなと思った。

一度、面倒なことを放棄してしまうと、どうしても人は見て見ぬふりをしてしまう大人になってしまうと思う。

だけど、少しでもいいから世の中の悲しみを感じる心の余裕は持っておきたい。そんなことをふと思ってしまった。

最後のあとがきに小説家の角田光代氏の言葉が書かれてあった。

「より簡単な方向に向かうか向かわないか。どっちにいくか。

その分岐点は、私達の人生に溢れかえるほど存在している。

その選択をし続けることが、つまり自分を生きることではないのか」

東京という社会は思いかけないくらい冷酷な部分がある。

他人の不幸が毎日のように目にすることがあっても、見て見ぬふりだけはしたくない。そんなことを感じた。

人生の目標は身近なものに……

「バタン」

「バタン」

あ、やばい。

家の階段を登っている時に、足をつまずいてしまった。

人間、死ぬときは時間がゆっくり感じるとよく言う。

大げさかもしれないが、バタンとつまずいた時、

「あ、これは頭ぶつける」

と脳裏で認識できていても、体がうごかず、時間がスローモーションのように感じた。

「手を出さないといけない」

そう思っていても、体が反応しない。

自分の運動音痴具合を再認識してしまった。

結局、前かがみのまま頭から壁に突っ込み、

家中に「バタン」という大きな響きを出すことになった。

「痛い」

自分の運動音痴具合を嘆いてしまった。

なぜ、転びそうとわかっていて、手が反応しないのか。

やっぱり昔からスポーツとかやっておけばよかった。

そんなことを嘆きつつ、自分の体の様子を確かめてみると、

手にはあざができ、頭から壁に突っ込んだおかげでメガネはグチャッと曲がってしまっていた。

やれやれである。

これは修理に出さなきゃな。

あいにく壁に激突した日は、仕事で外回りをする日ではなかった。

社内整理に当てる予定だったので、曲がったメガネのまま、お客さんの前に経つことはなさそうである。

それに軽くおでこにあざが出来ている。

「あ、やばい。時間がない」

壁に激突しても、会社には向かわなければならない。

もたもたしていると、いつもの電車に遅れてしまう。

そう思った私は急いで身支度を終え、駅に向かって歩いた。

会社に着くと、いろんな人からツッコミを食らった。

「え? どうしたの」

私が装着しているぐにゃりと曲がったメガネを見た瞬間、上司全員がツッコンできた。

「あの、朝家でズッコケてしまって……」

爆笑された。

「何で顔面から壁に突っ込むんだよ」

「手で押さえろ」

などなど自分でも嫌とわかっているツッコミを浴びる。

あ、運動不足が続くと、こんなことが起きるんだ。

自分の不甲斐なさを嘆きつつ、仕事に取り組んだ。

本当に今日は社内整理の日でよかった。

そうこうしているうちに、ある問題にぶつかった。

「あ、今日中にメガネを修理に行かなきゃ」

今日はさすがに早く仕事を終えなきゃと思ったのだ。

いつも、尋常じゃない仕事量に没頭しているうちに、なんだかんだ22時やら終電近くの時間まで会社に残っている。

さすがに深夜まで開いている眼鏡屋なんてあるわけがない。

ネットでいつも使っている眼鏡屋のことを調べてみると20時で閉まってしまう。

よし、今日はなんとしても18時には仕事を終えよう。

そう思い、朝からかっ飛ばして仕事に取り組んだ。

集中していると気がついたら18時過ぎになっていた。

「すいません。今日は早く帰ります」

そう上司に恐る恐る告げ、私は約半年ぶりの定時退社をすることができた。

案外、仕事を終える時間を決めてしまうと、きちんと終わるものである。

すっきりとした心で、電車に飛び込んだ。

あ、この時間はまだ外が明るいんだ。

18時過ぎの暗闇に包まれていく、鮮やかな夕焼けをみていくうちに、

久々にゆっくりとした自分の時間を持てているなと思った。

今の時期ってこんなに夕焼けが綺麗なのか。

眼鏡屋に飛び込み、メガネを修理してもらった。

さすが、眼鏡屋の方は仕事が早い。

ものの五分できちんとフィッティングしてもらえた。

「これで大丈夫かと思います」

恐る恐るフィッティングしてもらったメガネを掛けてみると、いつもより掛け心地がいい。

「ありがとうございます」

「また、いつでも修理にいらしてくださいね」

眼鏡屋に別れを告げ、私はバスに飛び込んだ。

いつもは最寄りの駅から徒歩だが、

最寄りまで少し距離があるため、今日はバスに乗ることにしたのだ。

バスから夕焼けを眺めていると、ふと感慨にふけってしまった。

いつも私は平日は仕事で埋め尽くされている。

夜中遅くまで仕事しているため、くらくらの状態で電車に飛び込むことになる。

だけど、今の世の中って案外、定時退社が基本である。

バスの中は仕事を終えたサラリーマンで埋め尽くされている。

あ、本当に今日修理に来れてよかったな。

いつもの私だったら、なんだかんだ会社にダラダラ居座り、夜の22時くらいまで仕事をしてしまう。だから、土曜日の貴重な午前中、まるまる使ってメガネの修理に向かうつもりでもあった。

だけど、貴重な人生の時間、効率よく使わなくていいのかと少し感じたのだ。

バスの中、夕焼けを眺めつつ、ふと思った。

「あ、目標を決めてしまうと、案外人間ってその目標に向かって突っ走れるんじゃないか」

私は「今日は18時に帰る」と宣言して、その時間に向かって膨大な仕事をこなしていった。

目標を最初から決めてしまったのだ。

しかも、高い目標ではなく、低くて身近な目標に。

20代から起業したりする人はいる。

スティーブ・ジョブズもよく「自分の人生の時間を無駄にしないで下さい」

そう言って、23歳くらいから会社を立ち上げ、かっ飛ばして人生の階段を上り詰めていった。

いつになっても行動できない人がいる。

その一方で、がむしゃらに目の前の目標に向かって突っ走る人がいる。

その違いって、案外、

「今年のうちに〇〇する」と、身近な目標を立てているか、立てていないかの違いなのかもしれない。

人生100年時代だと言われている。

いつかすればいいやと思っていると、案外あっという間に寿命が尽きてしまうかもしれない。

自分の貴重な人生の時間をどのように使うか?

それは自分次第だ。

朝早くから壁に激突したおかげで、ふとそんなことを思ってしまった。

上から目線のことを書いてしまったが、自分も全く行動できてない部類の人間である。

行動しなきゃ。

とにかく書かなきゃ。

そんなことを、ふと思った。

生まれた瞬間から、ビルから飛び降りている

「なんか単調だな」

毎日、ありふれた日常を過ごしているといつしかそう思ってしまう。

子供の頃には色鮮やかに見えていた都会の景色も、毎日見慣れてきてしまうと単調なコンクリートの塊のように見えて、何の新鮮味も帯びてこない。

昔は家から最寄りの駅まで歩くだけでも大冒険だった。

道端には花が咲いていたり、空を見上げると面白い形をした雲を見かけたりする。

石ころが転がっているとひっくり返って、裏に虫がくっついてないか確認したいしていた。

しかし、大人になるに連れて、ありふれた日常にある新鮮な景色を観ていく余裕もなくなっていった。

駅に向かう道中も、忙しない毎日に没頭するあまり、周囲も気にせず一直線に目的地まで向かってしまう。

慣れというのは本当に怖いことかもしれない。

毎日、同じ景色を見て、、同じような道を歩いていると、何も新鮮味を感じなくなってしまう。

そんな自分が嫌で、いつしかカメラを持つようになった。

会社に向かう途中もカメラを持って歩くことで、どんなに忙しくても、

ありふれた日常に潜む一瞬の輝きを捉えるように意識を変えてみた。

すると、面白いことが起こった。

毎日の出社時間が楽しみになったのだ。

朝の渋谷にこんなにゴミがあるなんて思わなかった。

スクランブル交差点の真ん中に光が差し込んでくる瞬間があるなんて思わなかった。

カメラを持つことで、少しずつ、少しずつだが目の前に広がっていたモノクロの世界も色味がかかってきた。

毎日、同じ時間で同じ電車に乗って、周囲と同じような顔をしながら会社にむかう。そんな単調な毎日に少しでも新鮮味を感じようとした自分なりの工夫だった。

だけど、ちょっとずつカメラを持ち歩くことに慣れてき始めた頃、また、恐ろしい慣れというものが襲いかかってきた。

カメラを持ち歩くことで、新しく見えてきた景色も、仕事量が膨大になるに連れて、

見つめている余裕がなくなってしまったのだ。

最近だと、カメラはいちよバックにしまっているが、撮っている余裕がなくなってしまった。

こんなんでいいのだろうか。

今は、仕事に集中しなければならない。

だけど、何か心の奥底から大切なものが消えていく感触が常にあった。

「凍」

ずっと、気になっていた本のタイトルだった。

作家はノンフィクション作家の沢木耕太郎氏である。

この著者の「深夜特急」を読んで、感化されすぎて、自分は東南アジアに疾走してしまった。そんな感じに多大な影響を受けた作家さんだ。

社会を鋭く見つめ、その中にある素材から絵が浮かぶような描写力で言葉をつなげていく。

そんな沢木氏の姿に憧れるとともに、こんな文章は自分には書けないと思えてしまうくらい高嶺の花のような存在の作家さんである。

そんな沢木氏が世界最強のクライマーと呼ばれる山野井氏とその妻の登山夫婦を追いかけたノンフィクション本があった。

それが「凍」である。

ずっと、この本が気になっていた。

自分はあまり登山とか運動とかは得意ではないし、興味もあまりない。

だけど、孤高に美しいチベットの氷壁に命を削ってまでも挑んでいくこの登山家夫婦の物語がなぜかずっと気になっていた。

ブックオフで見かけ、つい手をのばしてしまった。

読み始めると止まらなくなった。

標高8000メートルを超えると、人間には致死レベルの領域だという。

エベレストの他に8000メートルを超える山は世界に数箇所あるが、多くのクライマーは極地法という方法で登ることになる。

ベースキャンプから出発して、徐々に荷物を荷揚げしてキャンプを設置していき、最後の何人かで登頂を目指す。軍隊のような手法で山頂を目指すのだ。

だが、この本で描かれている山野井夫婦は違った。

ベースキャンプから単独で頂上を目指すアルパイン・スタイルと呼ばれる登山家なのだ。もちろん、ベースキャンプを出発すると、そこからはアシストしてくれる人はいない。

雪崩にぶつかっても、道に迷っても、自分の経験と感覚を研ぎ澄ませて、対処していくしかない。

一歩間違えれば、命を落としかねない危険な登山でもある。

この本では、なぜ夫婦が命を削ってまでも孤高の山に挑んでいくのかが書かれている。

そこには少し普通の人には理解しきれない感覚もある。

なぜ、指を凍傷ですべて失っても、再び山に登ってしまうのか。

山に魅せられ、虜になった夫婦の物語がそこにはあった。

仕事の合間も通勤の時間も全て使って私はこの本に読みふけってしまった。

命を削ってまでも、自分の好きなことに向き合っているこの夫婦に魅了されてしまったのだ。

ヒマラヤの難峰ギャチュウカンと呼ばれる氷壁にアタックした夫婦。

そこで事故が起こってしまう。

美しい大自然の中、猛烈に吹き荒れる吹雪を前にして、一週間近く遭難してしまうのだ。

「生きて帰れるのか」

登る途中で何度もそう思った。

引き返そうと思えば、出来たはずだが、指を失うことになってもどうしても山に魅せられ、頂上を目指してしまう。

なんか孤高の精神というか、普通の人とはかけ離れた精神力に私は圧倒されてしまった。

命からがら下山することに成功するも、その代償は大きかった。

奥さんは18本の指を切断することになり、山野井氏も多くの指を切断することになる。

だけど、とくに奥さんの方はあまりショックがないという。

自分が好きなことをやって、体を傷つけたのだから仕方ないと思って、また山に登ってしまうのだ。

18本の指を失ってまでもこう考えたという。

「戻らないのは仕方ない。大事なのはこの手でどのように生きたかだ」

人は生まれた瞬間から、ビルから飛び降りているとどこかで聞いたことがある。

いつの日か地面にぶつかって、命が尽きるのだ。

ビルから飛び降りている時間の中で、その人がどう生きていくのか。

山野井夫婦のように自分の寿命を削ることになっても、自分が愛してやまない登山を続ける人もいる。

毎日、単調な日々を過ごして、地面にぶつかるのを待っている人もいる。

この本を読んでから、毎日を全力で生きなきゃなと思い、力が湧いてきた。

ありふれた日常に潜む、輝かしい一瞬もしっかりと見つめていたい。

そんなことをふと思うのだ。

今日も忙しない一日になりそうである。

そんな日々でも私は満員電車の中に飛び込んでいく。

「自分の中に自分はいない」……そう教えてくれたのは。

今思えば、大学生の頃から自分は常に浮足立っている感覚があった。

ずっと浮足立っていて、生きているのかどうかわからなくなる瞬間。

そんなことが常にあった。

無機質なコンクリートジャングルで生まれ育ったせいか、

土にしっかりと踏み込んで立っていない感じ。

常に浮足立っていたのだ。

その感覚が露呈し始めたのが、就活の頃からだった。

「自分の強みは〇〇です」

何百人と受けてくる就活生。

面接官もしっかりと優秀な学生層を引っこ抜くのに必死である。

「私は大学生時代に〇〇をやっていました」

とにかく人と違うことを喋らなきゃ。

人と違うことをしなきゃ。

そんなことで雁字搦めになっていた。

他者と簡単に比較できてしまう時代。

SNSを開けば、小学生の同級生の動向も簡単にわかってしまう。

「あ、あいつ今この会社でこんなことやっているんだな」

「あ、昔は静かなやつだったが、今はこんなことをやっているんだ」

みな、楽しそうな日々を送っている様子がタイムラインで流れてきては、

自分と他人を比較してしまい、胸が苦しくなる。

一体何をやっているんだろう。

自分は一体、何になりたいのだろう。

とにかく人と違うことをしなきゃ。

人と違う自分でいなくちゃ。

そんな思いが込み上がって、常に浮足立っていて生きている心地がしなかったのだ。

一度、すべてが嫌になって海外に逃避行の旅に出たことがあった。

東南アジアをぐるっと一ヶ月以上かけて一周したのだ。

タイ、カンボジア、ベトナム、ラオスと自分の足で歩き回って、自分の足で

世界を見に行きたい。

その思い出駆られて、ただ何も考えずに放浪していた。

海外に行けば、何か見つかるだろう。

きっと、そのときは自分自身と一旦距離を起きたかったのかもしれない。

ずっとむやみに放浪しているうちに多くの人と出会った。

一輪車で世界一周をしている青年。

耳が聴こえないのに、英語、日本語、韓国語を喋るおっちゃん。

旅の中で出会った人は今でも色鮮やかに覚えている。

だけど、どうしてもわからないのだ。

海外に出てきたけど、自分は一体何をしにきたのか。

自分は何がしたいのだろうか。

タイ・バンコクで貧困層に苦しむ人々の暮らしを眺めているうちに、

ふと自分はこんなところで何をやっているんだろうかと思ってしまった。

自分はただ、逃げてきただけだ。

そんな思いに駆られて、結局は日本に帰ってきた。

日本に帰ってきてから転職をして、きちんとした社会人一年目をスタートさせた。

社会人になって、早一年以上が経った。

毎日仕事を覚えるのに必死で、あっという間に一年が経ってしまった。

忙しない毎日の中、ただひたすら仕事を覚えるのに必死だった気がする。

ちょっとずつ仕事に慣れてきて、すこし余裕が持ててきた頃、ふとSNSを開いた。

そこにはやっぱり周囲の人々に様子が全面に映し出されていた。

ある人はベンチャーで成功して、裕福になっていたり、

ある人は自分のやりたいことを追い求めて、アメリカに渡ったり、

さすがに26歳となるとみんなそれぞれ自分の道を決めていっていた。

すごいな。

みんな自分の道を決めているな。

人と比べて、自分の劣等感を感じていた頃。

そんな時、ふとある本を開いた。

「芸術と科学のあいだ」

動的平衡という生物学の新しい概念を生み出した福岡伸一先生の著者である。

動的平衡というのはすべての人の細胞は常に半年後には生まれ変わり、

人の記憶は一体どこから来るのか? という学術的にも難しい論点だ。

(全部わかってなくてしっかりと書けなくて申し訳ない)

秩序があるなかで美しさを感じるセンス。

科学の世界で生きているからこそ、美的センスというものが大切だという。

数学的な計算でも、整数が続く数字に美を感じられるかどうか。

それが数学者にとって大切なことらしいのだ。

日本の教育は早い段階から文理がわかれてしまう。

理科系も文学系も共通で芸術的な論点が必要だと思い、

芸術と科学のあいだにある繊細さとその均衡の妙さをまとめたのがこの本だった。

私はこの本が好きでたまにパラパラと開く。

何か心がもやもやしていたのだろう。

ふと、開いたページに目をやった時に、考え込んでしまった。

やはり、心が病んでいるときには、その時々に出会うべき言葉がしっかりと存在するのかもしれない。

「自分の中に自分はいない」

先生はパズルのピースの例を出しながら、生物学の根幹にあるものを教えてくれる。

なくしたパズルを探す場合は、メーカー側になくしたピースの周囲8つ分を渡せばいいという。

周囲のピースがわかれば、無くしたピースも判明するのだ。

生命も同じで、それを取り囲む要素との関係性のなかで初めて存在しうる。

私はこの一説を読んだ時に感動してしまった。

「自分の中に自分はいない。自分の外で自分が決まる」

就活をしていた頃はとにかく何者かになりたくて必死だった。

常に浮足立っていて、生きている心地がしなかった。

だけど、どんなに自分を探し回っても結局答えは見つからないのだ。

自分と外の世界とのつながり……それが自分を構成する様相になる。

今までずっと自分の殻に閉じこもって逃げていた部分があった。

いつも周囲と自分を比べてしまい、劣等感を感じてしまう。

そんな自分が嫌で、なおさら自分の殻に閉じこもっていく感覚。

だけど、自分が外の世界とどう繋がっているのか?

それがいちばん大切な気がするのだ。

もっと、人と関わらないとなとふと思ってしまった。

ひとと関わらなければ、ひとに輪郭は生まれない

「君は思い込みが強すぎる」

ある日、突然職場の上司にこんなことを言われた。

自分が担当しているお客さんに挨拶に行った時、

「仕事が忙しそうで、全く相手にされなかった」と報告した時だった。

「あの人はそんな無責任な方じゃないよ。君がその人をそういう人だって思い込んでいただけじゃないの? 君は思い込みが強すぎる」

その言葉を言われた時にハッとしてしまった自分がいた。

確かにその通りである。

自分が子供の頃から悩んでいた部分を的確に指摘されて、えぐり取られた感じ……

自分は昔から人と関わるのが苦手だった。

小学生の頃から、どこかクラスメイトと馴染めない自分がいるのには気がついていた。

自分の考えがあるのに、うまく言葉にして吐き出せない感触。

ずっとモヤモヤを抱えて、じっとしていられなかった。

いつからだろうか。

クラスの隅っこでうずくまっているうちに、授業中も昼休みもただひたすら時がすぎるのを待つようになっていた。

「人と関わるのは面倒だ。だから自分の世界に引きこもっていればいい」

そう思い、部活動もろくにせず、学校が終わると一目散に家に帰っていた。

団体行動を取ろうにも、うまく出来なかった。

中高と野球とかバスケをやってみようと、部活の体験入学などをやってみたが、

みなで同じ方向に走る……

団体でプレーをするということにどうしても馴染めない自分がいた。

なぜか団体行動をしようとしても、どっと精神的に疲れてしまい、ぐったりとしてしまうのだ。

「なんで自分はこんなにも人と関われないのだろう」

とそんなことを思い、いつしか自分の殻に閉じこもるようになった。

周囲の心ある人間にも目に見えない膜を貼り、自分の枠の中に入ってくるのを拒絶するようになった。

「君は人に対する思い込みが強すぎる」

そう上司に言われた時、自分の人生の中での人間関係の問題がすべて露呈してしまった気がする。

人と関わるのは苦手だ。

だから、周囲にバリアーを張って、自分が傷つくのを避けている。

そんなことは自分でもわかっている。

だけど、どうしても人の性格はなかなか変わらない。

いつしか、人と会っても、ちょっとした仕草だけで

「あ、この人はこういう人なんだな」

「いま一瞬、目を背けたから、この人はきっと自分に興味が無いんだな」

ちょっとした仕草や行動だけを読み取って、その人を判断してしまうようになった。

初対面の人と5分くらい話して、相手のことをすべて理解するのは不可能だろう。

目を背けたりする行動も、その人の性格の氷山の一角にすぎないのかもしれない。

だけど、思い込みが激しい自分はちょっとした仕草を読み取るだけで、

「あ、この人はこういう人なんだな」と思い込む。

いつも仕事に疲れてしまい、家に帰る時には、ぐったりときてしまう。

「あ、今日もうまくいかなかったな」

そんなことを思っている時、いつものように本屋に立ち止まった。

ふと、目に入った本が気になった。

「臆病な詩人 街へ出る」

高校生詩人として一世を風靡したしじんの文月悠光が書いたエッセイ集である。

なにげなくページを捲っていると、ふと目に入った言葉が突き刺さった。

なんだこのエッセイ。

表紙の写真がとても好きだった。

臆病な詩人が光る街に出ていく感じ。

その物語が一枚の写真に写りだされていた。

気がついたら、レジで会計を済ませていた。

いつものように満員電車に揺られながら本を読み進めた。

高校生にして最年少で中原中也賞を取ったJK詩人。

そんなJK詩人もいつしか大学を卒業して、大人となって東京に出てくる。

社会から自分がどう見られているのか?

自分が社会から何を求められているのか?

高校生の頃から周囲から詩人というレッテルを貼られ、悩み苦しみながらも

懸命に言葉を継ぐっていく。

ありふれた日常に潜む、かすかな光を言葉にまとめていく。

そんな姿勢に心が惹かれてしまった。

そして、ある一説が目に焼き付いて離れなかった。

知り合いの作家が亡くなった際に自分に投げかけられた言葉。

それが一つの文章になっていた。

「ひとと関わらなければ、ひとに輪郭は生まれない」

恋愛も人間関係もすべて片思いからはじまる。

一方に好かれていても、自分の感情が相手を忘れてしまうこともある。

変動する自分の心を知ってほしい。だけど、相手を忘れたくない。

そんな矛盾に満ちた恋愛や人間関係のすべてがこの言葉に置き換えられている気がした。

恋愛も人間関係も、相手をよく知ろうとすればするほど、傷つく。

だけど、相手のことを知ろうとすればするほど、

いつしか相手との思い出が自分自身のかけらになっていく。

自分自身に輪郭が生まれていく。

なんだか、この一行の言葉に救われる思いがした。

人間関係は正直、面倒である。

自分のような「自分の世界に酔い浸りがちな」性格には、きっと辛い部分もある。

だけど、この言葉にある通り、

「ひとと関わらなければ、ひとに輪郭は生まれない」のだ。

いつも「人が嫌い」と言って、逃げていた自分がいる。

だけど、この言葉と出会ってから、どこか前を向いて人と関わらないとなと思うようになった。

是枝裕和監督の「万引き家族」を観て、アラブ諸国のモスクを思い出した

常に浮足立っている感じが常にあった。

毎日、満員電車にゆられながら、会社に向かっていると、自分が荷物のような扱いを受ける。

ぎゅうぎゅう詰めの電車の中で呼吸をじっとこらしながら、ただ耐える毎日。

自分が立っている位置を確保するのに必死で、周囲に目を配る余裕もない。

特に雨の日は最悪である。

多くの人が傘を持っているため、雨に濡れた傘がカバンにあたり、びしょ濡れになる。

始発から乗ってくる人は椅子取りゲームのごとく、目的地までじっと座っていられるが、途中の駅から乗ると、まず座れることはない。

ただひたすら自分の位置を確保するのに必死になる。

そんな缶詰状態の中に閉じこもっていると、たまに自分が生きているのかどうかわからなくなる瞬間がたまにある。

何かの糸がプチリと切れるかのように、ただ黙って時が経つのを待っている

感覚。

あまりにも情報が過多し過ぎで、自分の位置がわからなくなった時代と言われている。

忙しすぎる毎日に没頭するあまり、自分の立ち位置というか、自分が今何処にいて、どこに向かっているのかわからない感覚。

SNSを開くと、同級生たちが楽しそうな日々を送っている写真が投稿されている。簡単に他人と見比べることが出来てしまう。

自分って一体何なのだろうか?

ずっと、そんな風に浮足立っていて、生きている実感があまりわかなかった。

人と違うことがしたい。

人と違う自分でありたい。

そんな感情が渦を巻いて、ある時爆発して、異常に映画を観まくっていた時期があった。

大学生の頃は「何も持っていない」自分に嫌気が差して、家に閉じこもって映画ばかりを観ていた。たぶん、一日6本以上映画を観ていた時もあった。

そんな時だった。

是枝裕和監督のことを知ったのは。

「誰も知らない」を見たときの衝撃は今でも忘れられない。

こんなに後味が悪い映画がこの世にあるのかと正直思ってしまった。

現代社会に潜む、闇の部分をえぐり出す是枝監督の目線にただ、驚いてしまった。

ありふれた日常に潜む狂気というか、どこまでも続いていく日常のはずなのに、何かが壊れていく感じ。

そんな感覚がどの作品にも溢れていた。

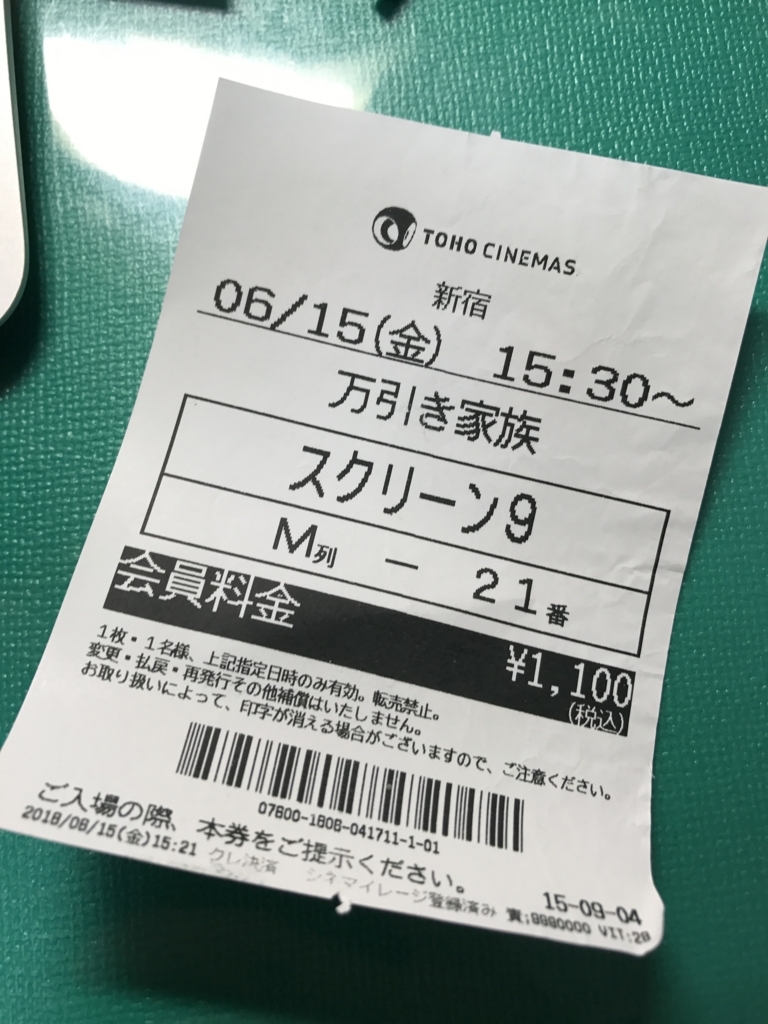

カンヌを受賞した「万引き家族」。

これも見に行かなきゃなと思い、早速休日を利用して見に行くことにした。

なぜか突然の代休で休む事ができ、平日の昼間に映画館に駆け込むことが出来た。

映画館の中は人でごった返していた。

平日の昼間なのにこんなに人がいるとは驚いた。

やっぱり日本人の特性というか、賞を取ったものに異常に敏感になって、

みんなで同じ映画を観に、駆け込んでいるような感じだ。

映画が始まった。

正直言ってしまうと、自分にとって「そして、父になる」や「誰も知らない」の方が重く、ドシンと心に来るものがあった。

だけど、なんだろう、この感触。

スクリーンの前にいるはずの家族が途中から自分と重なって見えてきたのだ。

血がつながっていないが、絆で繋がる家族。

それは生きていくため、お金のために繋がりを求めて集まってきた家族なのかもしれない。

是枝監督のどの映画にも根底にあるテーマ「人とのつながり」

それが今作には一番わかり易い形でにじみ出ていた。

「私達はお金で繋がっているの?」

そんなことを登場人物の一人が語るシーンがあった。

生活のために集まってきた疑似家族。

だけど、どう見ても普通の家族以上に幸せそうだ。

映画を見終わったあとも、しばらくの間、ずっと考え込んでしまった。

あの家族が背負っていたものは何だったのだろうか。

なんで、あの場に集ってきたのだろう。

そんなことを考えている時にふと、アラブのモスクのことを思い出した。

大学時代のゼミでは、フランス映画学みたいなものを専攻しており、

その中でフランスの移民問題について、深く調べたことがあった。

多種多様な移民が混じりあり、アラブ各国から人々が集まってきている現在のヨーロッパ事情。

昔からパリに住んでいる人にとって、正直アラブ各国の移民は恐怖の対象なのかもしれない。

人種差別的な問題も浮上している中でも、秩序を保っている部分は何なのか。

アラブ各国の移民たちは、いつもある一定の時間になると礼拝堂(モスク)に集まってくる。皆、ある時間に一つの方角に向かって祈りを捧げている。

富裕層から貧困層まで、地位に関係なくある方角に向かって祈りを捧げている。

社会から一瞬、切り離され、自分と向かい合う時間を作っている。

そんな時間を持つことができる事によって、貧富の差を超えての秩序を保つ

理由にもなっているという。

現代社会はあまりにも高速で進みすぎだ。

高速で情報が過多していて、自分と向き合える時間がほとんどない。

そんな中でも、自分が依存できる場所を持つことが大切なのかもしれない。

どこか社会から自分を断絶できる空間や居場所。

それを求めて、映画の登場人物たちは、あの家に集まってきたのかもしれないなとふと、思った。

自分が依存できる場所。

心の拠り所というか、依存できる空間。

社会から断絶できる時間を求めて、人は世の中を彷徨い歩いている。

そんなことを強く感じた。

未来を写したその先にあるもの……

「終点、渋谷〜」

満員電車のドアが開いて、人がどっと溢れかえっている渋谷駅構内。

毎朝見ている光景で、一年以上社会人をやっているとさすがに満員電車にもなれてくる。

この電車に乗れば、通勤ラッシュの時間にあたるな。

この電車に乗れば、比較的ラクに都心に出れるな。

朝起きてから家を出るタイミングで、何時発のどの電車に乗れば、何時に会社に着くのかはだいたいわかってくる。

自分は人混みの中で電車に乗るのが大の苦手のため、早めに家を出て、

通勤ラッシュ直前の比較的空いている各駅停車に乗って会社に向かうことにしている。

各駅でも朝は大混雑だ。

怪物のような満員電車のドアが口を開けた時、ものすごい量の人がなだれ込んでくるのだ。

よくもみんなこんな混雑した空間の中、我慢しながら会社に向かえるよな。

自分も我慢しながら通勤している身だが、我ながら良くも持ちこたえて出社しているなと思う。

ドアの開け口が開くたびに、人の出入りがあり、自分が確保していたスペースは減らされていく。

あ、やばい。

クラクラと目眩がするときは、とっさに駅に降りて休むことにしている。

人と話すのが大の苦手な私は、とにもかくにも満員電車が駄目である。

いつも本を読んで、自分の世界に没頭しているが、周囲の雑音が目に入って、どうしても耐えられなくなる時がある。

なんかずっと空虚な感じがずっとしていた。

人混みの中で漂っていると自分が何処に向かって、どこに歩んでいるのかわからなく感触。

とにかく浮足立っていて、常にフラフラな状態で会社に向かっている感じだ。

あ、最近は写真も撮れてないな。

いっとき、何かの感受性が爆発したのか、会社に出社するときも仕事中も、帰宅中も、土日もカメラを持ち歩いて写真ばかり撮るようになった時期があった。

しかし、自分に課される仕事量が増加するに連れて、自分がなんとかしなきゃと踏ん張っているうちに、気がつくと今まで鮮やかに見えていた景色も少しずつ色あせていった。

あれ、なんだかおかしいな。

枯れていく自分の感覚。

どこか社会とのつながりを持とうと必死になっているうちに、何かが消えていく感覚があった。

一度、社会人を辞めたことがあったこともあって、とにかく社会とのつながりを持ちたくて必死になって働いていくうちに、外の世界と繋がるはずが、どんどん自分の中に閉じこもっていった。

土曜日になるといつもフラフラな状態になっていて、昼過ぎまで体が起きないのだ。

無理に外に出ようとして、カメラを持って街の中で出ていっても、

何も撮るものが思いつかない状態が数ヶ月続いていた。

「無理にカメラを持って、外に出なくていいです。常にカメラを持ち歩いて下さい。コンビニに行くだけでも心に響く自分だけの景色があるはずなんです」

以前に少しお世話になったカメラマンの方がツイッターでそんなことを呟いていた。

ガンを宣告されて、余命がわかっているのに、いつも笑顔を絶やさない、

そんな素敵な方だ。

その方がやたらと勧めている映画があった。

「未来を写した子どもたち」

インドの売春街で生まれた子どもたちが、カメラを通じて外の世界に飛び出していくドキュメンタリー映画だという。

私は、映画は好きだがドキュメンタリー映画は大の苦手である。

人との会話が続くだけで、見ているとなんだが映像に酔ってきてしまうのだ。

あ、ドキュメンタリーか……

どこか自分の波長とは合わない映画のような気がして、最初はあまり見る気が起きなかった。

だけど、気がついたらTSUTAYAのレンタルコーナーの棚からDVDを取り出していた。

インド・コルカタ……

自分は二年半ほど前にインドに行ったことがあった。

空港から出た瞬間、悪臭が広がり、人で溢れかえり、カオスとしか言いようがない世界。

信号もろくになく、タクシーやオートリキシャーに秩序なんて存在しない。

日本で生まれ育った自分にとっては、だいぶカルチャーショックな世界だった。

ホテルの送迎タクシーに乗ってデリー中心部に向かっていると、溢れんばかりの小さな子どもたちが群がってくる。

みんなボロボロの服を着ていて、物乞いをしている。

カースト制度というインドの奥深くに根付いている問題を目の前にして、自分は何も返答が出来なかった。

DVDのパッケージに映る、笑顔で笑っているインドの子どもたちの姿を見ているうちに、その光景を思い出してしまった。

家に帰り、さっそくDVDデッキで見てみることにした。

画面に広がっていたのは、自分が見てきたインドの光景と似通っていた。

過酷な環境下で生きている子どもたちに取材を続けるアメリカのジャーナリスト。

インドは生まれた瞬間に自分の運命がほぼ決まってしまう。

カーストですべてが分断されているため、富裕層の子どもたちはきちんとした教育を受けられるが、最下層のカーストの親を持つ子供は、大人になっても最下層のカーストである。

将来に就ける職業も生まれた瞬間にほぼ決まってしまう。

どんなに努力しても、変えられない現実が目の前に横たわっている。

売春街で生まれた子どもたちは将来、売春で生計を立てることが本人の意思ではなくても決まってしまうのだ。

生活苦のため、その環境下からも逃げ出せずにいる子どもたち。

そんな子どもたちに、アメリカ人のジャーナリストはカメラを与える。

生まれて初めて見るカメラを通じて、外の世界に飛び出していく子どもたちの姿がそのドキュメンタリー映画に映し出されていた。

売春宿で撮った子どもたちの写真が、とても美しいのだ。

無邪気にカメラを楽しんでいて、自分たちと外の世界をつないでいる。

ただただ、純粋にカメラを楽しんでいる姿が描かれていた。

しかし、月日が経つにつれて、過酷な運命が子どもたちの前に横たわっていた。

ある子は親の跡をついで、売春を始める。

カメラを通じて外の世界とつながることを知ってもどうしても変えられない現実がある。

それでもある子はカメラを持って、外の世界に飛び出していく。

奨学金を申請して学校に通い出す子どもたち。

純粋に目の前の過酷な光景を見つめる子どもたちの姿を見つめていると涙が溢れてくる。

日本はだいぶ恵まれている。

街を歩いていても乞食をやっている子どもたちの姿なんてまず見かけることがない。

だけど、純粋な目線で外の世界に繋がっていこうとするインドの子どもたちの姿を見ていると日本にはない何かがある気がする。

最近は仕事が忙しいのを理由に自分の世界に閉じこもってばかりいたと思う。

カメラを通じて、外の世界を見つめる喜び……

そんなことをこのドキュメンタリー映画を見ているうちに感じた。